Tecnologia e inverno demografico: verso sistemi intelligenti

L'inverno demografico non si combatte con bonus, ma con sistemi più intelligenti, più giusti e ben comunicati. A partire da come li immaginiamo.

L'Italia scivola sotto 1,18 figli per donna. Un dato che, come spesso accade, è stato trattato come una notizia. Ma non è una notizia. È un nuovo assetto strutturale. Un "nuovo normale" da cui non si torna indietro con un decreto o una campagna pubblicitaria.

Il tema non è più incentivare qualcosa che manca, ma ricostruire i presupposti per fare funzionare la società post digitale. E questo presuppone un nuovo clima di fiducia alimentato da sistemi diversi, servizi equi, organizzazioni pubbliche e private capaci di funzionare anche con meno persone.

La Tecnologia come aiuto concreto

E qui entra in gioco la tecnologia. Ma non come fine, né come panacea. La tecnologia può aiutare? Sì. Ma solo se smettiamo di pensarla come "soluzione".

Troppo spesso il digitale viene evocato come rimedio. Un'app per prenotare un nido, una dashboard per incrociare i dati Istat, un assistente virtuale per le mamme. Bene, anzi benissimo. Ma se il sistema sottostante resta quello del passato, la tecnologia diventa un’interfaccia moderna su una macchina inceppata.

La verità è che la tecnologia può aiutare solo se è parte di una nuova progettazione, che tenga conto del nuovo contesto. Non è difficile prevedere che il paese vincente del prossimo futuro sarà quello che saprà creare un nuovo modello basato su un mondo pubblico meno complicato e servizi personalizzati per chi lavora, studia, cresce figli o cura genitori.

Re-ingegnerizzare il modello

La sfida non è digitalizzare lo status quo, ma re-ingegnerizzare il modello di riferimento delle persone nel rapporto con lo Stato, il lavoro, la salute, la scuola. C'è un anello mancante in tutta questa catena, e si chiama comunicazione.

Se la tecnologia non viene raccontata bene, non viene capita. Se non viene capita, non viene usata. E se non viene usata, fallisce.

In un Paese che invecchia, dove ogni cittadino “perso” pesa di più sul sistema, la comunicazione non è accessoria. È infrastrutturale perché serve per ridurre l'attrito tra persone e servizi; generare fiducia, non solo consenso; trasformare strumenti in diritti vissuti; orientare comportamenti complessi, come il lavoro di cura o la pianificazione familiare.

Servono nuove regole

Ma servono parole nuove che orientano, accompagnano, abilitano. Non possiamo costruire il futuro su un presupposto che non c'è più. L'Italia non tornerà a 2,1 figli per donna, il paradigma che ha portato l’Italia tra i paesi più industrializzati del mondo fa parte del passato.

Il punto, allora, non è rincorrere un modello perduto, ma progettare sistemi adattivi, intelligenti, giusti. Che funzionino per una popolazione che cambia.

La tecnologia ci offre gli strumenti. Ma sta a noi disegnarne il senso. E comunicarlo, in modo tale che sia riconosciuto, desiderato, condiviso.

Non basta innovare. Serve anche sapere per chi stiamo innovando. E, ancora prima, saperlo dire.

Quando l’Intelligenza Artificiale diventa misurabile aumenta la credibilità

C’è un momento nella vita di chi comunica l’innovazione, in cui l’entusiasmo rischia di somigliare alla fede. E allora può capitare di passare, nel giro di una riflessione, da San Francesco a Jeff Bezos. Il primo predicava la povertà e la verità del gesto, il secondo misura tutto: tempi, risultati, ritorni. Due estremi che raccontano bene la condizione in cui si trova oggi chi deve parlare di Intelligenza Artificiale – tra la tensione etica della trasformazione e la necessità, molto terrena, di dare conto dell’impatto sul business.

Negli ultimi mesi, l’AI è diventata la calamita di ogni discorso sull’innovazione. Attira investimenti, talento, narrativa. È una “bolla buona”, come ha detto Bezos: un ecosistema gonfio di aspettative, che può però produrre effetti positivi se impariamo a trasformarlo in impatto buono. Ma per farlo serve un cambio di prospettiva.

Serve raccontare cosa può fare l'IA

Non basta raccontare cosa può fare l’AI; serve mostrare cosa fa davvero, in che misura, e con quali benefici tangibili. Per chi si occupa di comunicazione, il punto è costruire fiducia – all’interno delle organizzazioni e all’esterno, verso clienti e stakeholder.

Significa collegare ogni progetto IA a metriche che contano davvero: efficienza, qualità, sostenibilità, valore per le persone. Dichiarare da dove partiamo, cosa intendiamo migliorare e in che orizzonte temporale.

È un approccio più sobrio, ma anche più credibile. Richiede dati raccolti in modo coerente, baseline affidabili, verifiche indipendenti e contestualizzazione dei risultati.

In altre parole, i progetti devono nascere misurabili by design.

La Fiducia come valuta dell'IA

La fiducia è la valuta che regge la comunicazione dell’IA. Custodirla significa raccontare anche come vengono gestiti i dati, quale ruolo mantiene il controllo umano e quanto spesso vengono aggiornate le evidenze. Non serve la perfezione, serve trasparenza. Promesse misurate, evidenze progressive, aggiornamenti chiari: è così che la “bolla buona” diventa impatto buono.

Forse non è un caso che chi si occupa di innovazione viva spesso in bilico tra idealismo e pragmatismo. Il primo ci ricorda il valore della coerenza e della misura; l’altro, l’importanza della scalabilità e della prova empirica.

Nel mezzo, c’è la sfida quotidiana di chi comunica: dare voce al progresso senza perdere il contatto con il reale. Trasformare la bolla in impatto “buono” non è un atto di fede. È un esercizio di metodo, rigore e umiltà.

Happy Innovation!

One Team: ripensare il lavoro come ecosistema integrato

In un’epoca in cui i modelli organizzativi devono reinventarsi alla ricerca del postulato che definirà l’epoca post-digitale, la mia esperienza mi ha portato a preferire un approccio che chiamo “One Team”, in cui la ricerca della soluzione più efficace è ricercata attraverso l’utilizzo di un “cervello esteso”, fatto di tutte le competenze, esperienze e diversità dell’ecosistema esteso che ruotano intorno alla comunicazione, siano risorse interne o esterne all’azienda. In questo contesto la “soluzione” nasca dalla co-creazione tra attori diversi che credono nella stessa missione del progetto.

One Team, cambiamento della Leadership

Questo richiede un cambiamento di postura perché il ruolo del leader non risiede solo nel coordinare, controllare, ottimizzare ma ancor di più connettere, ispirare, includere, sedimentare fiducia.

Il payoff del continuo reinventarsi per trovare la soluzione migliore è una macchina più intelligente, snella e reattiva.

I sistemi di intelligenza artificiale sono un alleato di questo percorso. Secondo uno studio sperimentale su 122 team aziendali, quelli supportati da intelligenza artificiale generativa hanno mostrato performance superiori del 15‑25 % rispetto a team tradizionali privi di IA integrata.

La IA come interlocutore strategico

Negli ultimi mesi, c’è stata un’accelerazione, l’IA non è più relegata a compito di creazione di contenuti e analisi, ma è diventata un interlocutore operativo e strategico all’interno dei team. Con l’arrivo degli Agentic, l’IA Generativa è alla base di un’orchestrazione di agenti digitali specializzati in grado di eseguire task ma anche di prendere decisioni, interagire con altri strumenti e confrontarsi con gli esseri umani che li governano.

Questo significa che l’IA è un attore attivo del modello One Team. Lavorare con gli agenti digitali comporta un’estensione della sfida: bisogna saper delegare, ascoltare e integrare anche ciò che viene da un’intelligenza non umana.

Il futuro del lavoro si sta delineando nella pratica quotidiana, per cogliere le opportunità insite nel cambiamento. La logica del One Team può creare vantaggio competitivo culturale, operativo, tecnologico.

Happy team!

La comunicazione che vale: quando i dati la riportano al centro

Mi capita spesso di sentire dire che l’intelligenza artificiale sostituirà chi fa comunicazione. Ma la verità è più scomoda - e anche più interessante. L’AI sostituirà chi fa comunicazione solo se continuiamo a farla come l’abbiamo sempre fatta, appoggiandoci su modelli, KPI e metriche che appartengono a un altro tempo. Se accettiamo di restare lì, fermi, a raccontare senza leggere, a produrre contenuti senza capirne l’effetto, allora sì: verremo superati. E non sarà colpa della tecnologia.

Oggi, chi comunica ha in mano una leva potente. Ma solo se ha il coraggio di usarla in modo nuovo. La tecnologia non ci toglie spazio: ce lo restituisce. Ci offre la possibilità di essere davvero data-driven, non nel senso sterile del “misurare i risultati”, ma nel senso vivo del decidere con consapevolezza. Prima, durante, dopo. Ci permette di capire chi ascolta, cosa attiva attenzione, dove un messaggio genera fiducia, quando una parola diventa un comportamento.

La responsabilità delle scelte

In un mondo dove ogni funzione aziendale è chiamata a portare numeri, insight, ritorni misurabili, la comunicazione può scegliere se restare legata all’intuito e alla creatività non filtrata, oppure se trasformarsi in qualcosa di più: un sistema di intelligenza relazionale, capace di leggere segnali deboli, intercettare pattern, generare insight che pesano anche nei comitati dove si decide davvero.

Questo non vuol dire diventare analisti o data scientist. Vuol dire prendersi la responsabilità di scegliere cosa conta. Vuol dire guardare le metriche con spirito critico, sapere cosa va misurato e perché. Perché non tutte le visualizzazioni valgono uguale. Non tutti i contenuti generano valore. E non tutti gli impatti sono visibili a colpo d’occhio.

Penso spesso a cosa potrebbe fare oggi una funzione comunicazione con i dati giusti. Potrebbe individuare dove un messaggio viene frainteso e intervenire prima che la distorsione diventi crisi. Potrebbe leggere i trend interni che anticipano un calo di fiducia, o un’opportunità di crescita. Potrebbe collegare contenuti e comportamenti, e sapere - con dati alla mano - quali parole attivano un clic, una candidatura, un cambiamento.

Il contenuto e le priorità di business

Ma il punto non è più contare quanti post facciamo. È collegare ogni contenuto a una priorità di business. È poter dire: questa comunicazione ha accelerato l’adozione di un nuovo processo. Questa narrativa ha rafforzato la fiducia in un momento critico. Questo contenuto ha supportato un posizionamento chiave su un nuovo mercato. È lì che si misura il valore. Non nel “dopo”, ma nel “durante”.

Questa discussione non è nuova, è vero. Ma oggi, per la prima volta, abbiamo gli strumenti per rispondere alla domanda più importante: quale comunicazione genera, facilita o accelera una priorità strategica? I dati ci permettono di rispondere in modo oggettivo. Di trasformare la comunicazione da costo percepito a investimento tracciabile.

Bisogna costruire un sistema

Certo, non si tratta di like, reach o open rate. Non più. Si tratta di costruire un sistema che leghi contenuti a comportamenti, narrazione a fiducia, parole a decisioni. Un sistema capace di rispondere a domande nuove: questa comunicazione ha ridotto il tempo di adozione di un processo interno? Ha aiutato un cliente a capire meglio il nostro valore? Ha fatto crescere l’adesione a una trasformazione culturale?

In Accenture, ci stiamo muovendo proprio in questa direzione. Costruiamo la misurazione attorno a queste domande. Perché se non colleghi la comunicazione alle priorità del business, non stai comunicando davvero. Stai solo decorando la superficie.

Il coraggio di cambiare

E per farlo, serve anche qualcosa che non si misura: il coraggio. Il coraggio di cambiare approccio. Di uscire dalla comfort zone delle “belle parole”. Oggi, chi comunica non può limitarsi a scrivere bene o presentare con efficacia. Deve saper ascoltare i segnali, leggere i dati, interpretarli, usarli. Non per diventare tecnico. Ma per restare rilevante.

Una comunicazione capace di fare questo — di raccogliere dati, leggerli, parlare il linguaggio dell’azienda e generare impatto — non è un’utopia. È il prossimo standard. Ci arriveremo, ma solo se accettiamo una sfida culturale prima ancora che tecnologica. E se iniziamo a trattare la comunicazione per ciò che davvero è: una leva strategica. Non per raccontare cosa è successo. Ma per contribuire a farlo succedere.

Physical AI, quando l’intelligenza artificiale diventa concreta e misurabile

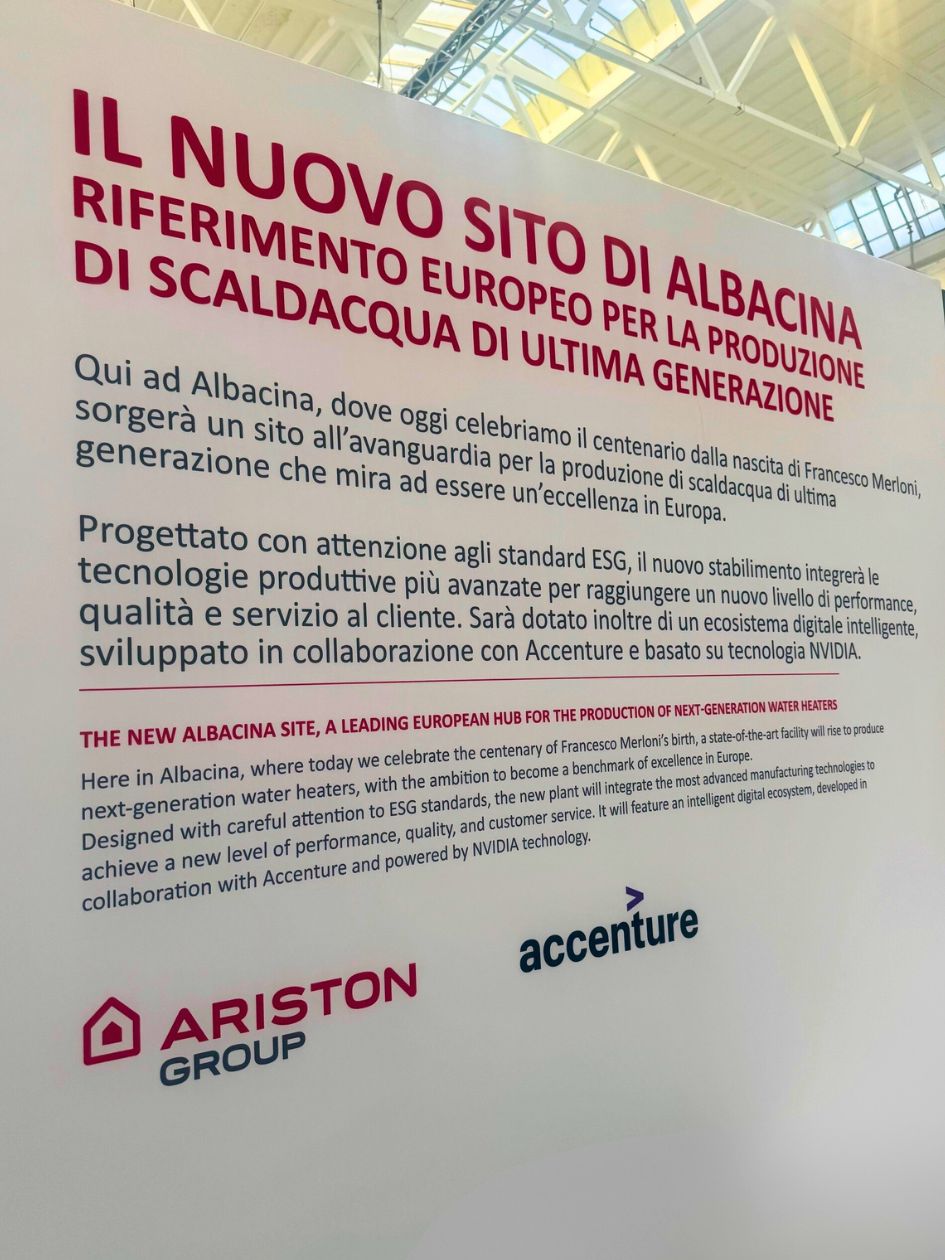

Mentre si moltiplicano gli scenari teorici sull’IA, ci sono aziende che la stanno già applicando, nel mondo reale. E i risultati parlano chiaro. Come nel caso dello stabilimento Ariston di Albacina.

C’è un paradosso curioso nel nostro rapporto con l’intelligenza artificiale: ne parliamo tantissimo, e allo stesso tempo conosciamo pochissimo delle sue applicazioni reali. Non perché siano rare, ma perché spesso si preferisce discutere dei rischi futuri, dei dilemmi etici o delle ipotesi distopiche, piuttosto che mostrare dove e come l’IA sta già migliorando la vita delle persone e delle imprese.

La tecnologia abilita, funziona, crea valore. E succede anche in Italia. Un caso esemplare? Il progetto realizzato da Ariston Group e Accenture a Fabriano.

Ariston Group: quando l’IA entra in fabbrica (e migliora le cose)

Nel sito produttivo di Albacina, nelle Marche, Ariston ha digitalizzato la linea di produzione degli scaldacqua, integrando intelligenza artificiale, sensori e analisi dati in ogni fase del processo.

Il risultato è una fabbrica intelligente, dove:

- l’AI aiuta a prevenire difetti, ottimizza i consumi e riduce gli sprechi;

- gli operatori interagiscono con dashboard intuitive, migliorando reattività e precisione;

- ogni dato raccolto contribuisce a migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza dell’impianto.

Non si tratta di un test. Non è un proof of concept. È una trasformazione industriale già avvenuta, che rende la fabbrica più sostenibile, resiliente, competitiva.

Non perché ci sia un problema nella narrazione, ma perché spesso si sceglie di non raccontare queste storie. Il dibattito pubblico sull’AI è dominato da parole come “rischio”, “regole”, “etica”, “paura”. Temi sacrosanti, ma non esaustivi.

Divulgare la IA per migliorare il futuro

Mancano le storie che aiutano a vedere l’intelligenza artificiale per quello che è davvero oggi: una tecnologia abilitante, concreta, diffusa, che può migliorare settori chiave della nostra economia.

Divulgare casi come quello di Ariston vuol dire dare sostanza al futuro, mostrare che l’AI non è solo questione di chatbot o algoritmi astratti, ma di prodotti migliori, lavoro più sicuro, sostenibilità operativa.

Physical AI, cos'è e perché è utile

C’è un termine – Physical AI – che descrive perfettamente questa evoluzione: l’intelligenza artificiale che si integra con il mondo fisico, che sotto la supervisione umana prende decisioni in tempo reale su base dati, che interagisce con ambienti, infrastrutture, persone.

È l’IA nei robot industriali, nei sensori, nei veicoli, nei sistemi energetici. E in molti casi, non si vede, proprio perché è ben progettata: si integra nei processi e li potenzia.

Proprio per questo, raccontare questi progetti è fondamentale: non per convincere, ma per mostrare che è tutto già possibile. Già operativo. Già reale e toccare la potenzialità che abbiamo nelle nostre mani.

Costruire fiducia intorno alla tecnologia: la sfida che parte dalla scuola

In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana e del lavoro, il tema centrale non è più se adottarla o meno, ma come costruire fiducia intorno ad essa. La fiducia è l’elemento che trasforma la tecnologia da semplice strumento a fattore abilitante della crescita economica, innovazione e benessere collettivo. Non si tratta soltanto di gestire i rischi, pur reali e rilevanti, che l’evoluzione digitale porta con sé.

Si tratta di cogliere le opportunità, di sviluppare una cultura diffusa che sappia accompagnare le nuove generazioni e il tessuto economico verso un utilizzo consapevole, creativo e produttivo. In questo senso, l’istruzione rappresenta il primo e più importante campo di prova, perché è lì che si forma il rapporto dei cittadini del futuro con la conoscenza e con gli strumenti per accedervi.

Rendere contemporanea la scuola

Le recenti indicazioni proposte dal ministro Valditara non sembrano cogliere questa opportunità di rendere contemporanea la nostra scuola. In epoca post digitale avviare un progetto “zero budget based”, rischia di sedimentare un approccio punitivo nei confronti della tecnologia e di non aiutare il sistema scuola di ri-guadagnare quella autorevolezza sempre più spesso messa in discussione dai dati. La logica del contenimento non aiuta a colmare la lacuna della formazione dei docenti e a realizzare programmi didattici capaci di integrare la tecnologia come risorsa. Tanto meno fermerà l’uso degli strumenti tecnologici che continuano ad avanzare anche nel campo della formazione. Gli 8 milioni di italiani che usano quotidianamente ChatGPT già da qualche settimana stanno sperimentando l’opzione “studia e impara”. Il messaggio appare all’apertura dell'app: un invito diretto a comprendere che il digitale non è solo intrattenimento, ma anche conoscenza, formazione, opportunità.

L'importanza della Fiducia

La fiducia non nasce solo dall’uso corretto della tecnologia, ma anche dal modo in cui essa viene raccontata e percepita. La comunicazione gioca un ruolo cruciale: orienta l’opinione pubblica, influenza le scelte dei cittadini, crea un immaginario collettivo che può favorire o ostacolare l’innovazione. Se la narrazione dominante dipinge il digitale come una minaccia, la reazione spontanea sarà quella della diffidenza. Al contrario, una comunicazione chiara, trasparente e inclusiva può generare consapevolezza e aprire spazi di opportunità.

Serve un nuovo linguaggio

Per costruire fiducia serve quindi un linguaggio che sposti il senso dal rischio al beneficio, che consideri la responsabilità come fattore primario e che non sia tecnico né elitario, ma capace di raggiungere le persone là dove si trovano: a scuola, nelle aziende, sui media, sui social.

La comunicazione deve tradurre la complessità in concetti comprensibili, senza semplificazioni fuorvianti. Dovrebbe saper valorizzare il ruolo delle regole, a partire dall’AI Act, ma anche saper dare voce ai benefici concreti della tecnologia, mostrando esempi positivi di utilizzo che abbiano un impatto reale sulla vita quotidiana.

Imparare a gestire i rischi

Costruire fiducia intorno alla tecnologia, dunque, non significa ignorarne i rischi, ma imparare a gestirli con intelligenza e responsabilità. Significa preparare una società capace di integrare il digitale come parte naturale della propria identità, senza timori né entusiasmi ciechi. La scuola, le istituzioni, le imprese, le famiglie e i media sono gli alleati in questo percorso, perché solo attraverso un impegno condiviso si può trasformare la diffidenza in fiducia e la tecnologia in un bene comune.

È una sfida che non possiamo permetterci di rimandare, perché dal modo in cui oggi scegliamo di raccontare e utilizzare la tecnologia dipenderà la qualità del nostro futuro.

Benessere mentale, ecco perché le aziende non devono ignorarlo

Immagina il benessere mentale come un sistema operativo. Per anni abbiamo lavorato con versioni datate, trascurando bug come stress e ansia. Ora, però, un aggiornamento è indispensabile: più della metà dei lavoratori globali sta ripensando il proprio ruolo a causa di problemi legati alla salute mentale.

In risposta, il 94% dei manager e l’89% dei dipendenti sostengono l’adozione di strumenti per il benessere mentale potenziati dall’intelligenza artificiale. In un contesto dove i servizi pubblici spesso non riescono a soddisfare la crescente domanda di supporto psicologico, le aziende emergono come attori chiave nel colmare queste lacune. Non si tratta più solo di offrire assistenza post-crisi, ma di implementare strategie preventive che promuovano un ambiente lavorativo sano e resiliente.

Programmi di formazione, workshop sul benessere e politiche aziendali inclusive diventano strumenti essenziali per prevenire il deterioramento della salute mentale dei dipendenti.

Adattarsi è fondamentale

In un mondo in continua evoluzione, la capacità di adattarsi e superare le difficoltà è fondamentale. Le aziende hanno il compito di fornire ai propri dipendenti e clienti gli strumenti necessari per sviluppare la resilienza emotiva. Attraverso programmi di coaching, sessioni di mindfulness e accesso a risorse psicologiche, è possibile costruire una forza interiore che permette di affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità e determinazione.

Il benessere mentale non dovrebbe essere un lusso, ma una componente integrata nella vita di tutti i giorni. Iniziative come pause benessere durante l’orario lavorativo, accesso a piattaforme di supporto psicologico e promozione di stili di vita sani possono essere implementate senza gravare economicamente sui consumatori.

Il benessere come pratica quotidiana

L’obiettivo è rendere il benessere una pratica quotidiana, accessibile a tutti, indipendentemente dal contesto socio-economico. Tecnologia e cultura aziendale: alleati del benessere mentale.

La trasformazione digitale sta aprendo nuove strade al supporto psicologico, rendendo il benessere accessibile, personalizzabile e sempre più integrato nella vita quotidiana. Applicazioni intelligenti e piattaforme digitali permettono oggi di monitorare l’umore, gestire lo stress e accedere a risorse terapeutiche in tempo reale.

AXA, ad esempio, ha introdotto il Mind Health Self-Check, uno strumento gratuito e anonimo che valuta lo stato mentale degli utenti e fornisce consigli pratici personalizzati.

Headspace ha sviluppato una piattaforma integrata per aziende e operatori sanitari, offrendo coaching, terapia e supporto all’equilibrio vita-lavoro, con impatti documentati su ansia e depressione.

Anche in Italia si stanno moltiplicando esperienze virtuose. La mia Accenture ha scelto di mettere il benessere al centro della propria cultura organizzativa, riconoscendone il valore strategico oltre che umano. Dall’Employee Assistance Program, disponibile 24/7 per dipendenti e familiari, alla community Thrive Yourself, fino ai percorsi formativi come Thriving Mind o Mental Health Ally, l’azienda promuove una visione olistica della salute mentale, dove prevenzione, supporto e consapevolezza convivono in modo integrato.

La salute mentale è in investimento, non un costo

Questi esempi dimostrano che la tecnologia, da sola, non basta. Serve una cultura che valorizzi il benessere come priorità condivisa, che superi stigma e reticenze, e che costruisca ambienti di lavoro realmente inclusivi e sostenibili. La salute mentale è una responsabilità collettiva — e un investimento di lungo periodo.

In un’epoca in cui la salute mentale è al centro dell’attenzione, adottare uno stile di vita sano e consapevole diventa un simbolo di successo e realizzazione personale. Le aziende che investono nel benessere dei propri dipendenti non solo migliorano la produttività, ma contribuiscono a costruire una società più equilibrata e resiliente. In questo contesto, la salute mentale non è più un tabù, ma un obiettivo condiviso e valorizzato.

Come trattenere talenti nell’era dell’intelligenza artificiale

Nella società post digitale l’innovazione fornisce mezzi tecnologici che consentono un importante aumento della produttività. Ma tra la nascita della tecnologia e l’adozione della stessa in maniera pervasiva vi è di mezzo la capacità delle persone di adattarsi al cambiamento.

E mentre l’intelligenza artificiale entra in pompa magna nelle organizzazioni, la tentazione è forte: accorciare i tempi, automatizzare, fare “di più con meno”. Ma la vera domanda che deve porsi un manager non è solo “come usare l’IA” ma chi avrà ancora persone aggiornate, capaci, motivate fra 5 anni?

La ricerca di nuove competenze

La ricerca di nuove competenze si scontra già oggi con un capitale umano sempre più scarso: c’è un mismatch crescente tra domanda e offerta di skill, aggravato da un calo demografico strutturale. Tra dieci anni, in Italia, avremo 3 milioni di persone in meno: un dato che non riguarda solo la società, ma anche il lavoro.

In questo scenario, aggravato dal rischio di cronicizzazione del fenomeno dei Neet – giovani che non lavorano né studiano, trattenere e valorizzare le persone non è solo motivante: è una scelta economicamente vantaggiosa. Un dipendente qualificato, secondo il Center for American Progress, può costare fino al 213% del suo stipendio annuo se deve essere sostituito.

Le competenze da aggiornare, i dati

Secondo il rapporto Future of Jobs 2025 del World Economic Forum, il 63% dei datori di lavoro indica le lacune nelle competenze come il principale ostacolo alla trasformazione aziendale nei prossimi cinque anni. L’85% delle aziende punterà sulla riqualificazione professionale, ma solo il 50% è pronto a ridistribuire internamente le risorse in ruoli in crescita. Intanto, 4 lavoratori su 10 sanno già di dover aggiornare le proprie competenze entro lo stesso periodo.

Questo contesto apre una nuova era di un concetto non nuovo: la ricerca e la valorizzazione del talento. Il capitale umano delle aziende è destinato ad aumentare di valore, data la scarsità. Questo rende urgente lavorare ai dei programmi di reskilling permanenti, ma anche di attivare programmi di individuazione dei talenti e delle loro skill per dei percorsi di carriera in grado di combinare movimenti orizzontali e verticali e di usare la tecnologia per asettizzare il talento e il patrimonio culturale dell’organizzazione.

Questo approccio, speso noto alle grandi aziende, deve entrare nel patrimonio della PMI data la specificità del proprio capitale umano incrociato con il calo demografico.

Implementare un sistema di questo tipo aumenta non solo la resilienza dell’azienda e la retention, ma anche la fiducia. Le persone percepiscono la possibilità di crescere, essere viste, contribuire. Questo genera un clima positivo, riduce l’ansia da cambiamento e rafforza la coesione.

La costruzione di una resilienza organizzativa

5 consigli per costruire resilienza organizzativa attraverso il Capitale Umano Human+ Machine:

1. Realizza piani di sviluppo interni

Mappa i talenti e costruisci percorsi di crescita che permettano di far emergere nuove figure chiave.

2. Rendi visibili le opportunità di carriera

Le persone restano dove vedono un futuro. Comunica con chiarezza i percorsi evolutivi e i criteri di valorizzazione.

3. Integra l’IA come custode della conoscenza

Non sostituire, ma affianca. Usa l’IA per assettizzare il know-how e garantire la business continuity.

4. Crea un clima di fiducia e sicurezza psicologica

Le organizzazioni attrattive sono quelle in cui si può imparare, sbagliare e contribuire senza paura.

5. Anticipa i cambiamenti, non inseguirli

Preparati oggi alla possibile uscita di figure chiave domani. La pianificazione delle competenze è un atto strategico.

Happy trust!

Simbiosi Uomo+Macchina, la sfida per le aziende

Mi capita spesso di fermarmi a pensare a come il mondo intorno a noi stia cambiando. Non è solo una questione di tecnologia che avanza, è il modo in cui noi, come esseri umani, ci stiamo intrecciando con essa. La simbiosi tra cervello umano e cervello digitale è una possibilità concreta che le aziende possono cogliere per garantire una "continuity" vera, solida, capace di resistere alla volatilità del mercato.

Immaginate un’azienda dove l’intuizione umana e la precisione dell’intelligenza artificiale si completano. Il cervello umano porta creatività, empatia, la capacità di vedere oltre i numeri; il cervello digitale offre velocità, analisi profonda, una memoria che non dimentica. Insieme, possono creare un’organizzazione snella, pronta ad affrontare i cambiamenti e a mantenere una competitività che non si piega alle incertezze.

La Formazione è la chiave di tutto

Ma perché questo accada, serve un ingrediente fondamentale: la formazione.

Non parlo di corsi generici o di manuali da seguire. Parlo di una formazione mirata a costruire questa simbiosi, a insegnare alle persone come dialogare con la macchina, come affidarsi a lei senza perdersi. È un po’ come imparare una nuova lingua: all’inizio sembra ostica, ma poi diventa un’estensione di noi stessi. Le aziende che investono in questo tipo di preparazione non solo ottimizzano i processi, ma creano una cultura resiliente, dove il sapere non si disperde perché è condiviso tra uomo e macchina.

Sicurezza by design

E qui entra in gioco un aspetto che mi affascina: la sicurezza by design. Non possiamo parlare di futuro senza pensare a una base solida. Una combinazione di cloud, intelligenza artificiale può garantire che i dati, le decisioni e i processi siano protetti, trasparenti, inattaccabili. Il cloud offre flessibilità, l’IA analizza e prevede, il blockchain assicura che ogni passo sia tracciato e sicuro. È un trio che non solo sostiene la continuity, ma la rende inattaccabile.

Integrazione tra IA e competenze umane

Questo approccio ha implicazioni concrete anche per la comunicazione d’impresa. L’integrazione tra intelligenza artificiale e competenze umane consente oggi di creare messaggi personalizzati e pertinenti, basati su analisi in tempo reale e modelli predittivi. Strumenti di Intelligenza Artificiale generativa come per esempio synthetic permettono di condurre ricerche su campioni di utenti che hanno caratteristiche di consumo simili a esseri umani e quindi segmentare i pubblici, simulare comportamenti e testare scenari comunicativi che prima richiedevano settimane di lavoro o risorse non alla portata di tutti.

Alla ricerca di un equilibrio autentico

Naturalmente, il percorso non è privo di sfide: l’equilibrio tra automazione e autenticità va costruito. Un esempio di simbiosi Uomo-Macchina interessante è quello di Unilever, che ha adottato un sistema di IA per l’analisi dei trend di consumo e l’elaborazione di contenuti su misura per i suoi brand. Il team creativo utilizza questi dati per affinare messaggi e campagne, migliorando il time-to-market e aumentando l’engagement del pubblico. Il risultato? Una comunicazione più rilevante e una riduzione significativa dei costi di produzione dei contenuti, senza rinunciare all’identità e ai valori del brand.

L’intelligenza artificiale generativa, e la sua evoluzione in agenti digitali, ha una caratteristica importante per il nostro sistema industriale quello di un costo relativamente basso, certamente accessibile alla nostra dorsale di PMI. La sua adozione quindi non è legata ai massicci investimenti tipicamente appannaggio delle grande aziende, ma alla cultura aziendale forgiata dalla leadership e dalla capacità di quest’ultime di ingaggiare i propri talenti in un percorso personalizzato di upskilling.

La Cina e il record nelle STEM: come Pechino sta plasmando il futuro scientifico e tecnologico

Nell’ultimo articolo abbiamo visto che in merito allo STEM il campione Occidentale è la Germania. Adesso la domanda è: chi è il leader a livello mondiale? La risposta è la Cina, l’impero di mezzo.

Negli ultimi decenni, la Cina ha ridefinito il concetto di crescita tecnologica, emergendo anche come una superpotenza nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Come sapete non è obiettivo di questo blog intervenire in temi di natura politica ma va ricordato per un corretto inquadramento delle informazioni presenti in questo articolo che la Cina non è governata secondo regole democratiche.

Il modello educativo cinese, la strategia vincente

La Repubblica Popolare Cinese ha elaborato una strategia fatta di politiche educative mirate, importanti investimenti in ricerca e sviluppo (R&D) e una stretta collaborazione con il mondo industriale. Una visione che ha consentito al Paese di scalare le classifiche globali dell’innovazione. Questo articolo esplora le chiavi del successo cinese nel mondo STEM e il suo impatto sull’economia globale.

Come detto uno dei pilastri della leadership cinese nelle STEM è il suo sistema educativo. Fin dall’infanzia, gli studenti vengono formati con un forte orientamento alle materie scientifiche e matematiche. Le scuole cinesi pongono un’enfasi particolare su matematica e scienze, tanto che il sistema di valutazione nazionale, il Gaokao, richiede prestazioni eccellenti in queste discipline per accedere alle università più prestigiose.

In Cina 4,7 milioni di laureati STEM

Secondo il World Economic Forum, la Cina produce ben 4,7 milioni di laureati STEM all’anno. Per avere un paragone in Italia questa cifra si aggira intorno a 84 mila persone e in Germania, che abbiamo visto essere il campione per l’Occidente, circa 217 mila ogni anno.

Il governo cinese ha introdotto corsi di intelligenza artificiale, programmazione e big data già nelle scuole superiori, con piani per estendere questi insegnamenti ai livelli più bassi. Parallelamente, iniziative pubbliche e private incentivano la partecipazione alle competizioni di robotica e coding, alimentando il talento STEM fin dalla giovane età.

Cina, investimenti miliardari in ricerca e sviluppo

La Cina è oggi il secondo Paese al mondo per investimenti in R&D, con una spesa di oltre 723 miliardi di dollari nel 2023, appena dietro gli Stati Uniti. Questo valore è aumentato di 18 volte rispetto all’anno 2000, segnando una delle crescite più rapide della storia moderna. Pechino destina il 2,68% del suo PIL alla ricerca scientifica, avvicinandosi agli standard delle economie avanzate come gli Stati Uniti e la Germania.

I settori principali di investimento includono:

- Intelligenza Artificiale (IA): il governo ha stanziato fondi importanti per sviluppare algoritmi avanzati e modelli linguistici, sfidando direttamente le aziende occidentali.

- Biotecnologie: le aziende cinesi sono sempre più protagoniste nel settore farmaceutico e delle terapie avanzate, con startup e colossi emergenti che sviluppano vaccini, farmaci e terapie geniche.

- Energie rinnovabili: la Cina è leader nella produzione di pannelli solari, batterie per veicoli elettrici e turbine eoliche, investendo circa 890 miliardi di dollari nel 2023 in tecnologie pulite.

- Spazio e telecomunicazioni: il programma spaziale cinese ha raggiunto traguardi significativi, come il lancio della stazione orbitale Tiangong e le missioni lunari Chang’e.

Impatto economico: l’innovazione al centro della crescita

L’ascesa della Cina nelle STEM ha avuto un impatto profondo sull’economia, almeno pari all’importanza dei capitali finanziari. Il Paese è passato da essere la "fabbrica del mondo" a una potenza high-tech, con il 30% del valore aggiunto manifatturiero globale. Oltre il 40% del PIL cinese proviene dall’economia digitale, grazie a investimenti in AI, fintech, e-commerce e tecnologie avanzate.

Le aziende cinesi sono protagoniste mondiali in settori chiave, Huawei e ZTE guidano il mercato delle telecomunicazioni e del 5G, BYD e CATL dominano il settore delle batterie e dei veicoli elettrici, Alibaba, Tencent e ByteDance innovano nel fintech, social media e Intelligenza Artificiale.

La Cina ha ormai superato gli Stati Uniti nel numero di brevetti depositati ogni anno e ha conquistato il primo posto per numero di pubblicazioni scientifiche. Le università cinesi sono salite nei ranking internazionali.

Le sfide delle aziende cinesi in IA e comunicazioni

Nel settore IA, le aziende cinesi stanno sviluppando modelli linguistici sempre più sofisticati, avvicinandosi (e talvolta superando) le controparti occidentali. Nel 5G e nelle telecomunicazioni, Pechino è avanti nella costruzione di infrastrutture e standard globali. Anche nel settore aerospaziale, la Cina si è posta l’obiettivo di competere con NASA ed ESA, con missioni ambiziose su Marte e piani per basi lunari entro il 2030.

Il modello cinese nelle STEM è un esempio di come investimenti strategici e una pianificazione a lungo termine possano trasformare un Paese in una superpotenza tecnologica. Con una forza lavoro altamente specializzata, un ecosistema di ricerca in espansione e un’enorme capacità industriale, la Cina è destinata a giocare un ruolo sempre più centrale nelle innovazioni dei prossimi decenni.

La domanda che il resto del mondo dovrebbe porsi è: come competere con una macchina dell’innovazione così potente?

Happy STEM